Eine Handvoll Fragen an Dana Manthey zur Förderung „Sozialer Innovationen“ durch die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg (WFBB)

Bedingt durch Strukturwandel, Fachkräftemangel und demografische Veränderungen steht das Land Brandenburg vor komplexen arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Herausforderungen. Um diesen Entwicklungen gezielt zu begegnen, sind innovative, praxisnahe Lösungsansätze gefragt. Die Förderung von sozialen Innovationen ist auch in der Förderperiode 2021-2027 ein wichtiger Handlungsschwerpunkt des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz des Landes Brandenburg (MWAEK). Über die ESF+-Richtlinie ‚Förderung sozialer Innovationen im Land Brandenburg‘ sollen daher die konzeptionelle Entwicklung von innovativen Ideen sowie die Erprobung und der Transfer innovativer arbeits- und beschäftigungspolitischer Lösungsansätze unterstützt werden.

Gefördert werden konkrete, nachhaltige und übertragbare Ansätze für die Brandenburger Arbeitspolitik in der EU-Förderperiode 2021-2027, die der Stärkung von Teilhabe, Sicherung von Beschäftigung und Zukunftsfähigkeit regionaler Arbeitsmärkte entwickeln und erproben. Diese können auch von den Landkreisen und kreisfreien Städten und in Bezug auf das kommunale Bildungsmanagement genutzt werden.

Wir sprachen mit Dana Manthey von der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB), die für REAB/kobra.net wichtige Hintergründe zur Richtlinie und einen Einblick in das ESF+-Förderprogramm gibt.

Sie bietet gemeinsam mit ihrem Kollegen Daniel Adelani Informationsgespräche für Interessierte, die ein Entwicklungs- oder Modellprojekt im Rahmen des ESF+-Förderprogramms „Soziale Innovationen“ beantragen möchten. Im Gespräch mit uns beleuchtete sie die Potenziale und bisherigen Mehrwerte solcher Projekte und wie diese mit dem kommunalen Bildungsmanagement zusammengedacht werden können.

Kommunen

stärken

Impulse

geben

Vernetzung

fördern

1. Welche Projekte fassen Sie unter „Sozialen Innovationen“ zusammen und was wird konkret gefördert?

Soziale Innovationen sind Projekte, die neue und praxisnahe Ansätze zur Bewältigung arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischer Herausforderungen in Brandenburg entwickeln und erproben. Ziel ist es, Menschen und Unternehmen bei der Anpassung an technologische, ökologische und demografische Veränderungen mit übertragbaren und nachhaltigen Lösungen zu unterstützen. Gern zitieren wir in Gesprächen und Präsentationen Hans-Werner Franz: „Wenn Viele etwas anders machen, ist es eine soziale Innovation.“

Wichtige Bereiche sind unter anderem die Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung, Aktivierungsmaßnahmen für alle Arbeitssuchenden – insbesondere junge Menschen -, Langzeitarbeitslose, benachteiligte Gruppen und Nichterwerbspersonen, und die Förderung der Anpassung von Arbeitskräften und Unternehmen an den Wandel.

Gefördert werden Projekte, die konkret auf die Arbeitsmarktintegration, die Zusammenarbeit von Sozialunternehmen und Wohlfahrtsverbänden, die Stärkung des ländlichen Raums, den Umbau von Arbeits- und Produktionsprozessen oder die Sicherung von Fach- und Arbeitskräften einzahlen. Bei allen Projekten ist entscheidend, welche Lösungen für die jeweilige beschäftigungs-/arbeitsmarktrelevante Herausforderung in der Region bereits existieren. Konzepte müssen klar den Mehrwert, die Innovation, Synergien sowie die lokale Verankerung belegen – daher sind unter anderem Stakeholderanalysen zentral.

Für den Bereich Beschäftigung steht zum Beispiel das Modellprojekt „Lerni“: Es nutzt Virtual Reality zur Fachsprachvermittlung in Medizin und Pflege für nicht-deutschsprachige Fachkräfte, um deren Arbeitsmarktzugang zu verbessern. Im Bereich Anpassung an den Wandel zeigt „Zukunft-Lausitz: Unterstützung des Strukturwandels durch Erweiterung bestehender Berufsfelder“, wie durch neue Ausbildungsinhalte und bessere Kooperation von Betrieben und Schulen der Strukturwandel in der Lausitzer Energiebranche unterstützt werden kann. Zur nachhaltigen Entwicklung dient „Upcycling Eberswalde“ als Beispiel – ein Projekt zur Beschäftigungsförderung und Entwicklung einer nachhaltigen Textil-Wertschöpfungskette vor Ort in Eberswalde. Trends wie KI oder VR sind beliebt, aber nur dann innovativ, wenn sie konkret zur Lösung einer arbeitsmarktbezogenen Herausforderung beitragen – nicht durch ihre Technik allein.

2. Wie könnten Kommunen im Bildungsbereich sozial innovativ im Rahmen einer solchen Förderung arbeiten?

Aus meiner Sicht könnten Kommunen insbesondere im Bereich der arbeitsmarktorientierten Bildungsprojekte sozial innovativ handeln – immer mit dem Ziel, Bildungsgerechtigkeit und soziale Teilhabe zu stärken. Denkbar wären beispielsweise Projekte, die gezielt benachteiligte Zielgruppen ansprechen und sie über innovative, niedrigschwellige Angebote auf eine nachhaltige Integration in Ausbildung und Arbeit vorbereiten oder im betrieblichen Integrationsprozess begleiten.

Hier könnten durchaus „Bildungsbüros“ oder ähnliche Ansätze eine zentrale Rolle übernehmen, indem sie koordinierende Funktionen wahrnehmen und Akteur*innen gezielt zusammenbringen, um innovative Ansätze zu entwickeln und zu erproben. Ein großes gesellschaftliches Potenzial sehe ich auch in allen geförderten Projekten, die Kooperationen zwischen Schulen, Unternehmen, Sozialunternehmen, Wohlfahrtsorganisationen sowie Gemeinschaftsunterkünften für Menschen mit Fluchtgeschichte oder Migrant*innenorganisationen stärken – etwa im Kontext der Fachkräftegewinnung und -entwicklung. Berufliche und betriebliche Bildung kann hier als verbindendes Element wirken, um gemeinsame Lösungen für drängende gesellschaftliche, arbeits- und wirtschaftspolitisch relevante Herausforderungen zu entwickeln und zu erproben.

3. Wie könnten aus Ihrer Sicht Aufgaben des kommunalen Bildungsmanagements mit Zielen der sozialen Innovationsprojekte verschränkt werden? Wo sehen Sie Schnittmengen?

Die Stoßrichtung des kommunalen Bildungsmanagements lässt sich aus meiner Sicht sehr gut mit den Ansätzen sozialer Innovationsprojekte verknüpfen, da sie in vielen Zielstellungen Hand in Hand gehen. Greift das kommunale Bildungsmanagement das Thema „Fachkräftesicherung“ auf, verfolgen beide ein ähnliches Ziel: die Beschäftigungsfähigkeit und Nachwuchsgewinnung in der Region zu stärken. Dabei geht es insbesondere darum, Kompetenzen zu fördern, Fachkräfte zu entwickeln und passgenaue Unterstützungsangebote für Unternehmen zu schaffen – immer unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten, engagierten lokalen Akteure im Handlungsfeld und spezifischen Bedarfe der Zielgruppen, die in ihrer Heterogenität zu beachten sind.

Ein weiteres gemeinsames Ziel ist die Förderung des lebenslangen Lernens. Sowohl das kommunale Bildungsmanagement als auch soziale Innovationsprojekte setzen sich für bessere Teilhabe- und Bildungschancen ein. Das betrifft verschiedene Bevölkerungsgruppen in Brandenburg – etwa junge Menschen ohne Ausbildung, Beschäftigte, Langzeitarbeitslose, Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte sowie ältere Arbeitnehmer*innen.

Auch die Integration in Ausbildung oder den Arbeitsmarkt ist ein verbindendes Anliegen. Insgesamt liegt eine große Schnittmenge in dem Bestreben, Bildungsgerechtigkeit durch innovative, niedrigschwellige und partizipative Bildungs- und Weiterbildungsangebote zu fördern – immer mit dem Ziel, nachhaltige Strukturen zu schaffen, die den sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen vor Ort gerecht werden.

Meines Erachtens könnte es in vielen Fällen sehr nützlich sein, wenn das kommunale Bildungsmanagement und soziale Innovationsprojekte kooperieren. Wichtig ist, dass dies von den Projekten selbst als sinnvoll erachtet wird, auf konkrete auf Projektaktivitäten vor Ort bezogen wird und eine Verbreitung, Verstetigung oder sogar Skalierung nachahmenswerter Ansätze aus den geförderten Projekten zu erwarten ist. Insbesondere deshalb, weil alle sozial-innovativen Entwicklungs- und Modellprojekte einen starken regionalen, arbeitspolitisch relevanten Bezug haben und oftmals berufliche und betriebliche Bildungsaspekte berücksichtigen und diesbezügliche Methoden anwenden. Das kommunale Bildungsmanagement kann z.B. als Stakeholder oder operativer Partner mit seinen wertvollen Kenntnissen der regionalen Gegebenheiten, etwa zu den Bildungsbedarfen lokaler Unternehmen oder bestehenden Bildungsbedarfen und -potenzialen bei den Menschen vor Ort, einen wichtigen Beitrag leisten.

Lokal- und regionalspezifische Kenntnisse sind entscheidend, um Ansätze bedarfsorientiert zu entwickeln und in der praktischen Erprobungsphase wirksam zu gestalten. Zudem bringen die Projekte – ähnlich wie REAB – relevante Akteur*innen aus Verwaltung, Arbeit, Wirtschaft, schulischer Bildung ebenso wie Aus- und Weiterbildung, Wohlfahrtsverbänden und Zivilgesellschaft zusammen und schaffen oder verstetigen damit tragfähige Netzwerke, die für den Erfolg sozialer Innovationen essenziell sind. Gerade wenn es darum geht, Bildungs- und Arbeitsmarktangebote miteinander zu verzahnen, kann das kommunale Bildungsmanagement eine Schlüsselrolle spielen. Deren Einbindung, wie auch die weiterer lokal anerkannter, aktiver und wichtiger Akteure – erhöht neben der Passgenauigkeit der im Programm zur Förderung sozialer Innovationen entwickelnden und erprobenden Ansätze auch deren Anschlussfähigkeit an bestehende lokale Strukturen in den Gemeinden, Städten, Landkreisen Brandenburgs – was langfristig die Verbreitung der Ansätze und deren nachhaltige Verstetigung sowie Wirkung stärken sollte. In diesem Zusammenhang weise ich auf die wichtige „Transferstelle Soziale Innovationen“ hin, die von der WFBB umgesetzt wird und mit der wir, mein Kollege Herr Adelani und ich, sehr verzahnt zusammenarbeiten. Hier werden Gute-Praxis-Beispiele gemeinsam mit den Modellprojekten erarbeitet und verbreitet, Transferveranstaltungen und individuelle Beratungen zur Gestaltung von Workshops, Aufbereitung von Verfahren, Methoden, Instrumenten, die dem Transfer sozial innovativer Ansätze dienen, angeboten.

4. Könnten sich mehrere Kommunen, Vereine, Organisationen und Unternehmen mit gemeinsamen Zielen (z. B. als Bildungsförderungsgesellschaft) zusammenschließen, um ein nachhaltiges Modellprojekt für ihre Region zu realisieren? Falls ja, kennen Sie solche Verbundprojekte und können Beispiele skizzieren?

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass im hier thematisierten Förderprogramm „Soziale Innovationen“ nur eine Organisation, ein Unternehmen, eine Kommune oder eine Einzelperson als Antragstellerin auftreten kann. Es gibt kein Antragskonsortium. Dieses übernimmt die vollständige Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel. Eine direkte Weiterleitung der Mittel an weitere Kooperationspartner*innen ist nicht zulässig.

Dennoch können Verbünde sehr effektiv arbeiten. Daher sind Kooperationen ausdrücklich erwünscht. Das liegt in der Natur der Sache. Soziale Innovationen brauchen die Ideen, Köpfe und den Willen vieler für offene Austausche, Kooperation und zu gemeinsamer Lösungsentwicklung bereiter Menschen aus Unternehmen, Organisationen, Institutionen und Zivilgesellschaft. Es braucht Menschen, die etwas verändern und praktisch realisieren wollen – möglichst interdisziplinär und sektorenübergreifend. Insbesondere, wenn es darum geht, komplexe Herausforderungen im Arbeits-, Wirtschafts-, Bildungs- und Gesundheitsbereich gemeinsam zu bewältigen. Exemplarisch seien hier Entwicklungsprojekte genannt, in denen gemeinsam mit verschiedenen Partner*innen an Machbarkeitsstudien oder an der Konzeption zukünftiger Betreiber- oder Genossenschaftsmodelle gearbeitet wird. Ziel ist dabei die Entwicklung sozial-innovativer und beschäftigungsrelevanter Lösungen. Kooperationspartner*innen bringen dabei ihre jeweiligen Stärken ein, sei es durch Fachwissen, Netzwerke oder Infrastruktur. Gerade in solchen Konstellationen ist eine fundierte Stakeholderanalyse entscheidend, bei der Fragen wie „Wer hat welche Interessen und Ansprüche?“, Wie und wann sind diese zu berücksichtigen?“, „Wer bringt welche Erfahrungen mit?“, „Wer unterstützt uns bei der Entwicklung, Erprobung und Verbreitung des Lösungsansatzes?“, „Wer kennt potenzielle Nachnutzer*innen?“ u.ä.

Wer am Förderprogramm interessiert ist und dazu Fragen hat, kann sich selbstverständlich gern an uns wenden.

Ein weiteres Beispiel zur Veranschaulichung: Ein Landkreis beantragt die Förderung für ein Modellprojekt zur Weiterbildung im Bereich erneuerbare Energien. Kooperationspartner sind in diesem Fall die Handwerkskammer, regionale Unternehmen und ein Weiterbildungsträger. Sie alle bringen ihr Know-how ein und unterstützen aktiv bei der Umsetzung des Projekts. Die Projektverantwortung – einschließlich der Mittelverwendung – liegt jedoch vollständig beim Landkreis. Natürlich müsste ein solches Beispiel noch weiter konkretisiert, spezifiziert und plausibilisiert werden, aber es zeigt bereits anschaulich, wie Kooperationen im Rahmen des Förderprogramms funktionieren können.

5. Sie bieten für Kommunen nicht nur Beratungen, sondern auch Workshops zur Antragstellung an. Wie sieht Ihre Beratung bzw. Begleitung konkret aus?

Die WFBB bietet regelmäßig Informationsberatungen und Veranstaltungen zu richtlinienspezifischen Fragen an. Im vergangenen Jahr haben wir beispielsweise eine Ideenwerkstatt durchgeführt, in der die Anforderungen an eine erfolgreiche Antragstellung ausführlich erläutert wurden. In diesen Veranstaltungen erhalten die Teilnehmenden einen umfassenden Überblick über die Förderkriterien und Schwerpunkte des Programms. Außerdem unterstützen wir sie bei der Entwicklung innovativer Projektideen und weisen auf typische Fallstricke hin. Bewährte Ansätze aus der inhaltlich-fachlichen Programmbegleitung fließen ebenfalls in die Beratung ein.

Wir laden interessierte Kommunen herzlich ein, sich bei uns zu melden – etwa für eine Infoberatung oder einen Workshop zum Programm „Soziale Innovationen in Brandenburg“.

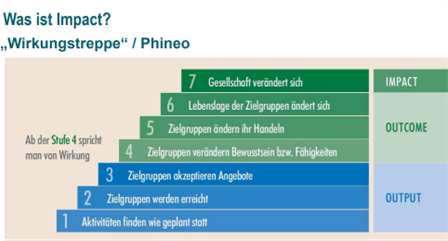

Als zertifizierte Wirkungsmanagerin lege ich in unseren Beratungen großen Wert auf Wirkungsorientierung. Diese sollte von Anfang an bei der Konzeption über die Umsetzungsphase bis hin zur Abschlussphase – besonders bei Modellprojekten – mitgedacht werden. Hilfreiche Instrumente sind hier beispielsweise der Wirkometer sowie das Wirkungsstufenmodell (von PHINEO).

Zukünftig werden wir die Modellprojekte im Rahmen einer wirkungsvolleren Transfer- und Öffentlichkeitsarbeitsstrategie noch intensiver begleiten. Dabei setzen wir verstärkt auf das Internetportal „Soziale Innovationen Brandenburg“ (WFBB) und Social-Media-Aktivitäten. Aber vielleicht nochmal abschließend: Wenn eine Idee da ist, empfehle ich von dem Gefühl zu einem Projekt zu kommen. Hierfür sind unsere Informationsberatungen, das zukünftige Portal mit Praxisbeispielen und Tools der Transferstelle Soziale Innovationen und der Online-Wirkometer zur Projektschärfung ein effizienter Einstieg!

Informationen zum Programm

Informationen zum Programm: Die WFBB unterstützt qualitätssichernd und begleitend im Programm.

Antragstellungen für Entwicklungsprojekte -seit dem 24. Juli 2023 sind diese fortlaufend möglich. Antragstellungen für Modellprojekte – ein 5. Call ist voraussichtlich im 2. Quartal 2026 geplant.

- Kontakt und Information zum Förderprogramm „Soziale Innovationen“:

Dana Manthey und Daniel Adelani

WFBB Arbeit – Soziale Innovation & Integration

dana.manthey@wfbb.de

daniel.adelani@wfbb.de

https://arbeit.wfbb.de/foerderprogramme/soziale-innovationen - Kontakt und Information zur Transferstelle „Soziale Innovationen Brandenburg“:

Theresa Albig und Sophie Soike

WFBB Arbeit – Soziale Innovation & Integration

theresa.albig@wfbb.de

sophie.soike@wfbb.de

Online-Portal mit Guter Praxis: https://soziale-innovationen.brandenburg.de (wird demnächst freigeschaltet)