Fachtag – Bildung in bewegten Zeiten

Wie wichtig der Fachtag Bildung in bewegten Zeiten am 20. Mai 2025 war, demonstrierte gleich zu Beginn die Moderatorin im vollen Saal des Paul-Wunderlich-Hauses mit der Bitte an das Publikum aufzustehen, wenn man noch niemanden im Zuschauerraum kannte. Eine einzelne Person stand auf und zeigte damit, dass der Großteil der Teilnehmenden schon in irgendeiner Art untereinander bekannt oder vernetzt ist. Alle eint der Verantwortungsgedanke, kommunale Bildungslandschaften zu gestalten. Alle ahnten so schon von Anfang an, dass sie an diesem Tag richtig in Eberswalde waren.

© kobra.net

Die drei Begrüßungen gingen aus unterschiedlichen Richtungen auf diesen Verantwortungsgedanken ein: Gastgeber Landrat Daniel Kurth skizzierte die politischen bewegten Zeiten und ihren Zusammenhang mit kommunalen Bildungslandschaften. Regina Büttner, Referatsleiterin beim MBJS, verwies auf die wichtige Netzwerkarbeit im Land Brandenburg, die von allen Beteiligten geleistet werden müsse, um das Thema Bildung insgesamt voranzubringen. Die bundesweite Dimension brachte Dr. Andrea Ruyter-Petznek, Referatsleiterin beim Bundesbildungsministerium, ein, die vor dem Hintergrund der Veränderung in den Bundesministerien Unterstützung und Zusammenarbeit seitens des Bundes zusicherte. Mit diesen Worten der Zuversicht konnte sich der Fachtag den anstehenden Impulsen und Workshops widmen.

Impuls

Auch wenn der Titel des Fachtags die bewegten Zeiten thematisiert, in der sich die Bildung heute befindet, deutete Prof. Dr. Thomas Rauschenbach zunächst auf die Stille, die sich um das Thema Bildungslandschaften über die vergangenen Jahre entwickelt hat. Die Bildungslandschaften sollen eine Antwort sein auf eine Frage, die längst in Vergessenheit geraten war. Mit PISA und der Aachener Erklärung von 2007 rief er dem Publikum wieder ins Gedächtnis, was der Ursprung der Bildungslandschaften ist, die an sich keine einheitliche Definition haben und trotzdem so wichtig gerade im kommunalen Kontext sind. Und genau hier stellte Prof. Dr. Rauschenbach zwei Aussagen in den Vordergrund, die dafür gesorgt haben, dass Einiges in Bewegung kam und diskutiert wurde:

© kobra.net

Bildung ist Ländersache. So führte er weiter aus, wie damals auf Bundesebene vom BMBF das Programm mit dem entsprechenden Titel „Lernen vor Ort“ ins Leben gerufen wurde. Der damals initiierten strategischen Neuausrichtung auf kommunaler Ebene folgte die Münchner Erklärung von 2012, die ein ganzheitliches Bildungsverständnis und den kooperativen Zusammenschluss von Bund, Land und Kommune vorsah. Kooperation sieht er hier als Schlüssel: Alle drei Ebenen müssen gemeinsam die Aufgaben der Bildung wahrnehmen, wobei das Engagement in der Bildung seitens der Kommunen zwar verstärkt wurde, aber an seine Grenzen stoße, wenn Schulen nicht mitzögen, was aber nicht als Schuldzuweisung zu verstehen ist. Und hier kam er zu seinem zweiten Punkt:

Bildung ist mehr als Schule und wird viel zu oft mit Bildung gleichgesetzt. Vielmehr werde auch hier deutlich, dass die einzelnen Bildungsinstanzen nicht miteinander verknüpft seien; entsprechend hapert es weiterhin bei den Übergängen. Darüber hinaus entscheide sich das Wohl des Aufwachsens auch bei den non-formalen Bildungsprozessen, die leider aus dem Fokus der Bildungspolitik geraten sind.

Der Horizont sollte hier auf Bildung neben der Schule erweitert werden wie etwa durch Sozialarbeit oder außerschulische Partner*innen im Ganztag. Den sieht Rauschenbach als zusätzlichen 3. Punkt und Gamechanger, da hierfür eine neue Art der Vernetzung möglich und notwendig wird. Hier sind Land und Kommunen in der Pflicht, an einen Tisch zu kommen, wobei gerade der Ganztag das Potenzial hat, verschiedene Bereiche in sich zu vereinen.

“Das Ganztags-Projekt könnte zu einem Prototyp und Gamechanger eines neuen kooperativen Bildungsföderalismus werden.“

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Seniorprofessor, TU Dortmund

Insgesamt entdeckt Rauschenbach drei Aufgaben ganz vorn im Pflichtenheft: Die kommunikative Vernetzung der sonst unverbundenen Bildungsakteure schafft die Grundlage für gemeinsame Problemlösungen. Zudem sollten die Bildungsbüros die Übergänge begleiten, junge Menschen dort abholen, wo sie stehen. Als dritten Ansatzpunkt sollten die non-formalen Lerngelegenheiten verstärkt und auch mit formalen und informellen Bildungsangeboten verknüpft werden. Der Fachtagsimpuls wurde vom interessierten Publikum mit großer Zustimmung aufgenommen und direkt mit Nachfragen bedacht. Auch in seinen Antworten verwies Rauschenbach auf die Verantwortung, Bildung als Gemeinschaftsaufgabe zu sehen, sie nicht allein der Schule zu überlassen, weil sie es allein nicht schaffen kann.

Podiumsgespräch

Mit dem Stichwort Verantwortung für Bildung leitete Prof. Dr. Rauschenbach unbewusst aber treffgenau in die Live-Umfrage weiter, die das Publikum fragte: Welches Gefühl verbinden Sie mit kommunalen Bildungslandschaften? Während erste inspirierende Antworten die Live-Wortwolke auf der Videoleinwand füllten, erörterten die Podiumsteilnehmenden ihrerseits die Antworten auf diese Frage. Als Gastgeberin ist Frau Dr. Christine Schäfer, Leiterin des Bildungs- und Schulverwaltungsamt im Landkreis Barnim überzeugt, dass es vor allem Mut braucht, um Grenzen zu überschreiten und Herausforderungen anzugehen. Nicht minder wichtig seien Flexibilität und Energie, sich der fragilen und sich stetig wandelnden Bildungslandschaft zu widmen. Dass der Wandel zum Besseren auch in Bildungsbiografien möglich sei, ist ein tragender Gedanke im Landkreis Barnim.

© kobra.net

Sören Bollmann, Leiter des Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrums und Bildungsbüros, knüpfte an den vorangegangenen Impuls an und erwähnte, wie große Chancen darin liegen, die Vernetzung zu stärken. Ihm als Verantwortlichen in einer internationalen Doppelstadt liegt es besonders am Herzen, das Beste aus zwei Welten zusammenzubringen, das sollte auch für kommunale Bildungslandschaften allgemein gelten.

Frau Dr. Anika Duveneck, Erziehungswissenschaftlerin an der FU Berlin, verwies auf die Widerspruchsverarbeitung, denn alle Akteur*innen der Bildungslandschaften befinden sich nicht nur im Aufbau-, sondern auch im Lernprozess, in dem ständig austariert werden müsse. Beteiligte sind gefordert, sich aufeinander beziehende Handlungslogiken zu erkennen, damit die Zusammenarbeit gelingt. Diese Kooperation darf nicht als Add-on verstanden werden, sondern als Feld professionellen Handelns, um kommunale Bildungslandschaften zu gestalten.

Prof. Rauschenbach mahnte zum doppelten Blick: Am Wollen und Können entscheide sich die Machbarkeit, strukturelle Hindernisse anzugehen und Lösungen zu finden, wie schließlich die individuelle Ebene erreicht werden kann. Wenn eine Flächendeckung erreicht würde, könnten sich Bildungslandschaften auch veralltäglichen, schloss Rauschenbach die Podiumsdebatte.

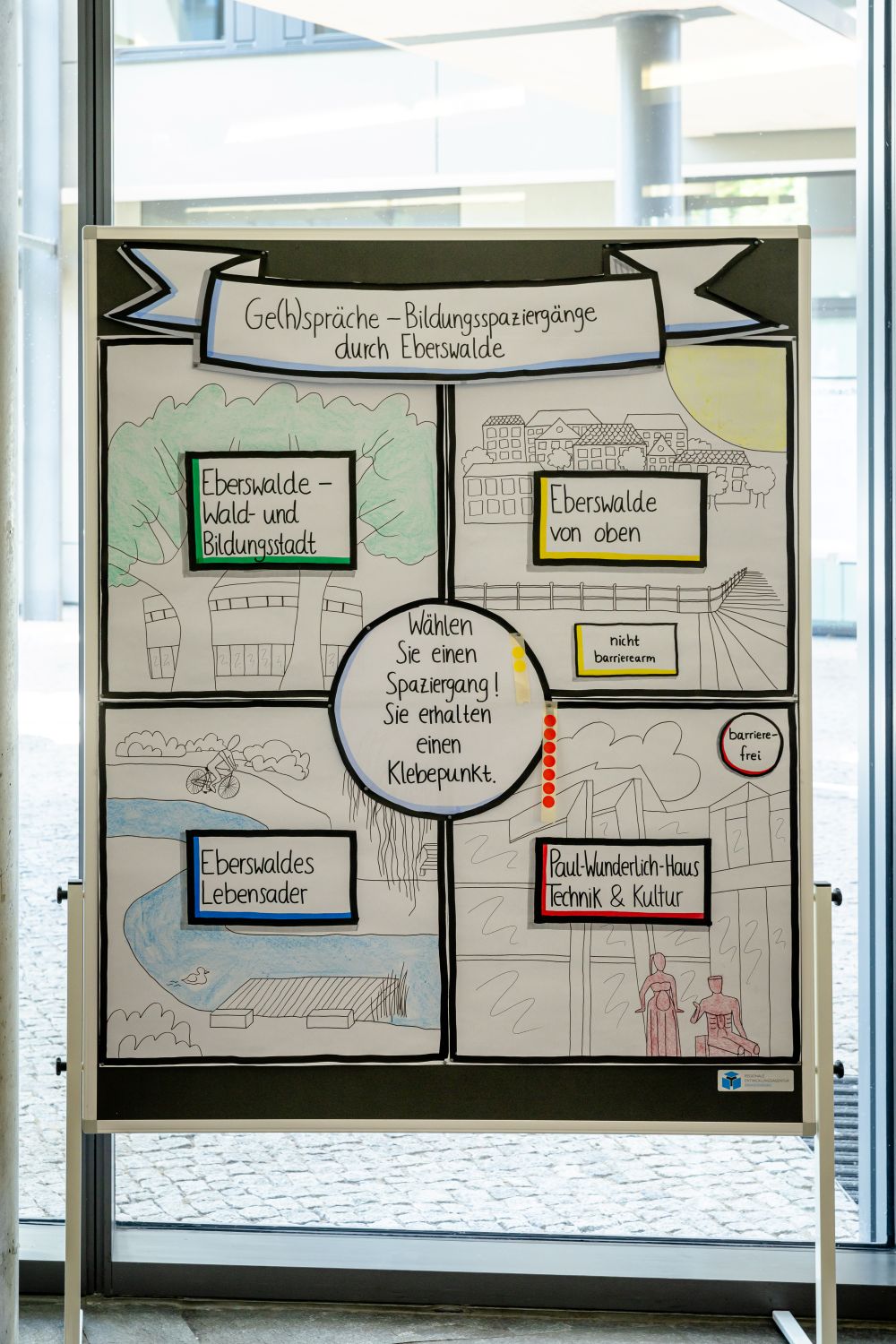

Ge(h)spräche

Durch die anschließenden Bildungsspaziergänge durch Eberswalde und das Paul-Wunderlich-Haus selbst konnten Gedanken weitergeführt, neue Ideen aufgegriffen und Erwähntes vertieft werden, während wichtige Orte der Bildung besucht wurden. Die dankbare Bewegung stärkte alle Fachtagsteilnehmenden für die anstehende Workshop-Phase. Darin wurden zu unterschiedlichen Themen Impulse gegeben und auf Austausch und Vernetzung gesetzt.

Workshops

Vereine und Engagierte in kommunalen Bildungslandschaften

Um dem demografischen und gesellschaftlichen Wandel wirkungsvoll zu begegnen, ist eine stärkere Einbindung der Zivilgesellschaft innerhalb kommunaler Bildungslandschaften von großer Bedeutung. Vereine und Engagierte leisten einen besonderen Beitrag für persönliche Entfaltung, Teilhabe und individuelles Lernen und spielen gerade in den Bereichen non-formale und informelle Bildung eine wichtige Rolle. Sie werden als Bildungsakteur*innen jedoch oft nicht ausreichend erkannt. Wie zivilgesellschaftliche Akteur*innen in kommunale Bildungslandschaften eingebunden werden können und welche Potenziale eine partizipative Einbindung gerade auch im ländlichen Raum mit sich bringt, wurde anhand von zwei Vorträgen herausgestellt.

Dr. Jana Priemer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung beim Wissenschaftszentrum Berlin, stellte die Ergebnisse des Projekts „Zivilgesellschaft und Bildung“ vor. Mehr als die Hälfte aller Vereine in Deutschland sowie 61 Prozent der Freiwilligen stellen Bildungsangebote bereit. Zivilgesellschaftliche Akteur*innen sind somit wichtige Bildungsakteur*innen und infolgedessen auch Teil der lokalen Bildungslandschaft. Die Kooperationspotenziale mit zivilgesellschaftlichen Bildungsakteuren werden jedoch nicht genug ausgeschöpft. Hilfreich könnten eine größere Wertschätzung der Beiträge der Zivilgesellschaft sein, eine Begegnung auf Augenhöhe sowie eine größere Sichtbarkeit aller zivilgesellschaftlichen Akteur*innen vor Ort. Zugleich wäre es wichtig, dass zivilgesellschaftliche Akteur*innen sich selbst als Bildungsakteur*innen und damit als Teil der kommunalen Bildungslandschaft begreifen.

Antonia Schumann, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Verein neuland 21 e.V., verdeutlichte anhand von zwei Projekten die Potenziale einer partizipativen Einbindung von Vereinen, Engagierten und Zivilgesellschaft insbesondere auch im ländlichen Raum. Mit der digitalen Ehrenamtsplattform „digital.verein.t“ sowie einer Bildungsplattform gelingt es, das lokale Engagement sichtbar zu machen und die Vernetzung zu fördern. Die Bildungsplattform erleichtert darüber hinaus den Zugang zu Bildungsangeboten. Bei der Entwicklung und Umsetzung solcher Plattformen wäre es wichtig, an bestehende Tools und Strukturen anzuknüpfen, die Lebensrealität der Zivilgesellschaft mitzudenken, Beteiligung als Prozess zu begreifen und verlässliche Ansprechpersonen sowie ausreichende Ressourcen bereitzustellen.

© kobra.net

Im Anschluss daran berichteten die Workshop-Teilnehmenden von ihren Erfahrungen bei der Einbindung der Zivilgesellschaft und tauschten sich darüber aus, wie eine partnerschaftliche Kooperation der kommunalen Bildungssteuerung mit Vereinen und Engagierten gestaltet werden kann.

Kommunale Koordinierung und kooperative Steuerung für einen kindgerechten Ganztag

Für die Umsetzung einer individuellen und ganzheitlichen Förderung für alle Kinder und der Gestaltung eines ganztägigen Lern- und Lebensortes, bedarf es eines multiprofessionellen Teams aus Jugendhilfe und Schule und Kooperationspartner*innen aus der kulturellen Bildung, dem Sport und vielen weiteren Bereichen.

Im Workshop wurde anhand eines Beispiels aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg gezeigt, wie die Umsetzung in Kooperation von Jugendhilfe und Schulamt gelingen kann und welche Rolle die Kommune bei der Koordinierung und Qualitätssicherung der ganztägigen Bildung und Betreuung einnehmen kann.

Regina Thinius, Leiterin des Fachdienstes Finanzhilfen für Familien stellte gemeinsam mit Stefan Sturzbecher und Philipp Kikels das Vorgehen und das im Landkreis Potsdam-Mittelmark entwickelte Modell der integrierten Kindertagesbetreuung (IKTB) in Kooperation mit Grundschulen vor. Von Seiten des Landkreises wurden in einer Arbeitsgruppe mit Beteiligten aus Jugendhilfe, Schule aus Praxis und Verwaltung verbindliche Qualitätsstandards formuliert. Zur Vorbereitung des Rechtsanspruches werden diese Standards aktuell mit den Schwerpunkten Beteiligung, Kinderschutz und Kinderrechte überarbeitet.

An den Standorten, die das Modell umsetzen, wirken alle Pädagoginnen als Team auf der Grundlage eines gemeinsamen Konzeptes, sowie vereinbarter Strukturen und Aufgaben im Interesse der Kinder zusammen. Im anschließenden Austausch diskutierten die Teilnehmenden welche Kooperationen es für einen gelingenden Ganztag braucht, welche Rahmenbedingungen für einen ganztägigen Bildungsort notwendig sind und welche Herausforderungen sich für die Institutionen Schul- und Jugendamt ergeben.

Kulturelle Bildung in der kommunalen Bildungslandschaft wirkungsvoll gestalten

Im Zuge gesellschaftlicher Veränderungsprozesse gilt es, die soziale Teilhabe der Menschen vor Ort zu stärken. Kulturelle Bildung spielt dabei eine zentrale Rolle für die Gestaltung kommunaler Bildungslandschaften. Sie unterstützt die Bewältigung von Herausforderungen im formalen Bildungssystem, in der Arbeitswelt sowie im gesellschaftlichen Zusammenleben, indem sie lokale Akteur*innen vernetzt und sich mit weiteren Bildungsthemen verknüpfen lässt.

Antje Materna, Projektleiterin der Fachstelle Kulturelle Bildung im kommunalen Bildungsmanagement, gab Einblicke in die Handlungs- und Gestaltungsspielräume kultureller Bildung auf kommunaler Ebene. Dabei betonte sie die Rolle kultureller Bildung als gesellschaftlicher Möglichkeitsraum: „Kulturelle Bildung ist Ermöglicherin für Begegnung und Aushandlung gesellschaftlicher Normen und Werte.“

Sie erläuterte das Verständnis kultureller Bildung aus Sicht der Fachstelle sowie der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ), ging auf Potenziale kultureller Bildung ein und stellte Bezüge zu anderen Themenfeldern wie der Demokratiebildung her. Antje Materna unterstrich die Relevanz kultureller Bildung und machte deutlich, dass Netzwerke kultureller Bildung hochkomplex, anlassbezogen und ressortübergreifend gestaltet seien. Im Anschluss daran nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit zum Austausch über die Fragen, welche Formen der Zusammenarbeit und welche konkreten Schritte im Rahmen kultureller Bildung auf kommunaler Ebene notwendig sind, um eine wirkungsvolle Gestaltung zu ermöglichen – und wie dabei auftretende Herausforderungen überwunden werden können.

Bildungslandschaften gestalten – Strategien zur kommunalen Koordinierung und kooperativen Steuerung

2009 wurde die „Bildungsinitiative Barnim“ ins Leben gerufen, um eine langfristige Perspektive für die Bildungsentwicklung im Landkreis Barnim zu schaffen und nachhaltige Strukturen eines datenbasierten Bildungsmanagements aufzubauen. Bereits im Folgejahr ließ die Kreisverwaltung Taten folgen und richtete das Sachgebiet Bildung ein, das mit den Aufgaben Monitoring, Strategieentwicklung und Koordination im Bildungsbereich betraut wurde. Heute kann der Landkreis Barnim auf eine erfolgreiche Bildungskoordination zurückblicken. Renate Wolter (Sachgebietsleitung Bildung) und Michaela Göths (Sachbearbeiterin für Bildungskoordination und Weiterbildung) aus dem Landkreis Barnim stellten den interessierten Workshopteilnehmenden die Strategie und Herangehensweise bei der Einrichtung der Bildungsinitiative Barnim vor. Zudem sprachen sie am Beispiel des „Arbeitskreises Schule Wirtschaft“ über die Notwendigkeit von Kooperation.

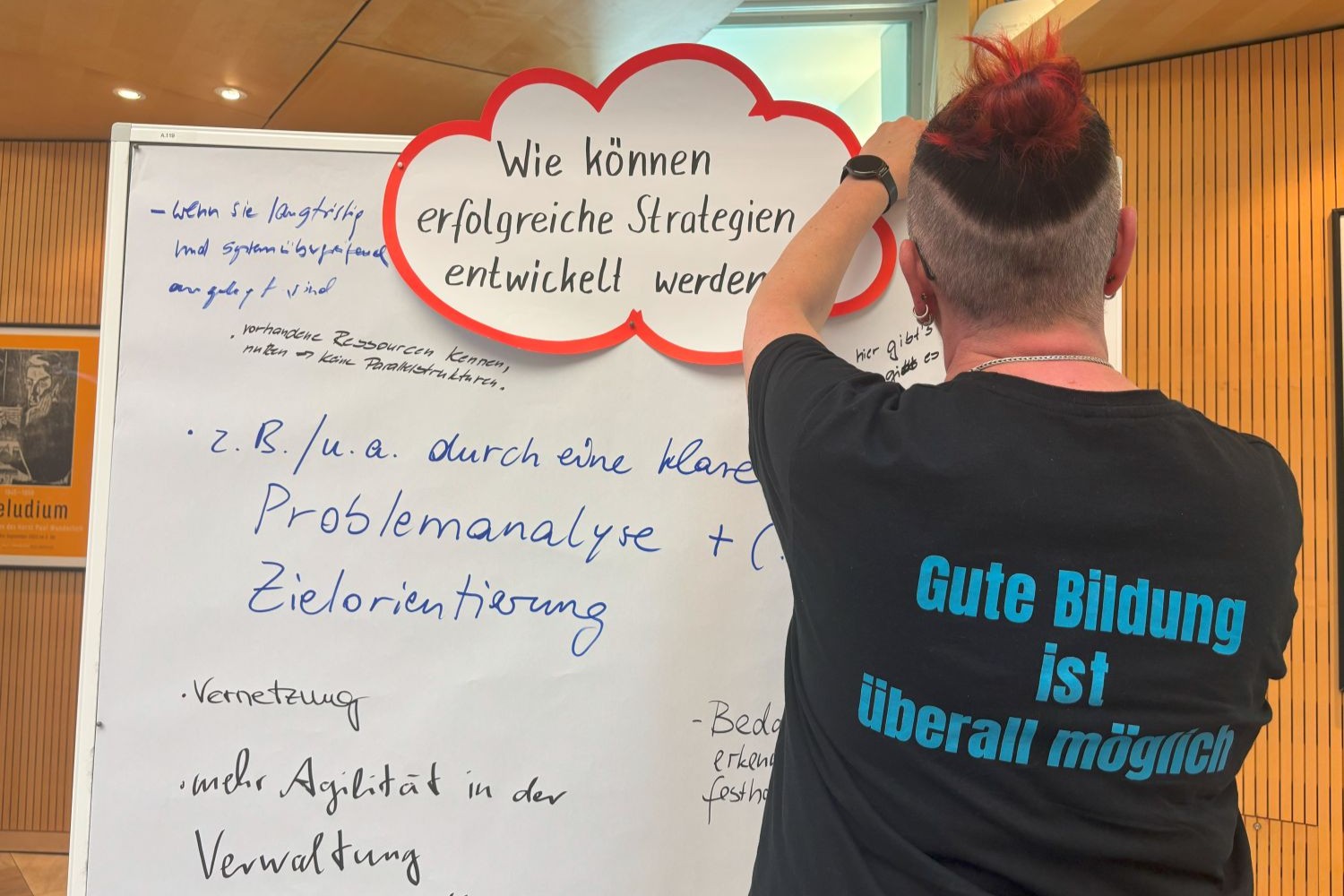

Als langjährige Kooperationspartnerin würdigte Katrin Kantak (Geschäftsführerin der kobra.net GmbH) im Anschluss die Arbeit des Bildungsamtes durch eine Kontextualisierung und Kommentierung. Schließlich nutzten die Workshopteilnehmenden die Gelegenheit zum Austausch zu den Fragen, wie erfolgreiche Strategien zur Gestaltung von Bildungslandschaften entwickelt werden können, welche Kooperationen sie benötigen und wie die Verfolgung der Strategien koordiniert werden kann.

Inklusion in kommunalen Bildungslandschaften strategisch steuern

Die Kooperation der Systeme Schule, Jugendhilfe und Eingliederungshilfe ist eine der Gelingensbedingungen zur Entwicklung eines inklusiven Schulsystems. Ein Handlungsfeld ist dabei die Schulbegleitung. Die Jugendhilfe und die Eingliederungshilfe leisten bedeutsame und wachsende Beiträge dazu, dass Schüler*innen mit (drohender) Behinderung an einer wohnortnahen allgemeinen Schule lernen können.

Welches Potenzial regionale Ansätze zur Bündelung von Leistungen der Eingliederungshilfe am Ort Schule haben und wie diese im Rahmen des kommunalen Bildungsmanagements geplant und gesteuert werden können, war Inhalt dieses Workshops. Claudia Buschner, Leiterin der Fachstelle inklusive Kinder- und Jugendhilfe bei kobra.net (FS iKJ) informierte in ihrem Impuls über den Stand der Schulbegleitung im Land Brandenburg und stellte Modelle zur Poollösung bei der Schulassistenz anhand von Praxisbeispielen vor. Im anschließenden Austausch zeigte sich die Bedeutsamkeit von kommunalen Steuerungsmöglichkeiten bei diesem Thema vor dem Hintergrund von stetig und deutlich wachsenden Fallzahlen bei Leistungen der Eingliederungshilfe, die am Ort Schule erbracht werden. Wie Schulbegleitung als Leistungen der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe in Kooperation mit der Schule bedarfsgerecht, wirksam und planbar für alle Beteiligten gestaltet werden kann, war ein zweiter Schwerpunkt in der Diskussion.

Für Anfragen und Beratung zum Thema Schulassistenz sowie zum Thema der Zusammenführung der Eingliederungshilfen für junge Menschen mit Behinderung unter dem Dach des Jugendamtes steht die Fachstelle iKJ zur Verfügung.

ImproFazit Kanaltheater Eberswalde

© kobra.net

Schon zu Beginn des Fachtages hatte die Moderation angekündigt, dass die Darstellenden des Kanaltheaters Eberswalde wie Bienen in die verschiedenen Workshops fliegen werden und währenddessen Eindrücke und Inspirationen sammeln werden, um sie zum Ausklang entsprechend darbieten zu können. Das Publikum wurde nicht enttäuscht: Das Theater verstand es, komplexe Bildungszusammenhänge plastisch darzustellen und gleichzeitig mit Humor die Impulse des Fachtages satirisch auf den Punkt zu bringen. Dieser überspitzte Beitrag regte auch nach dem verdienten Applaus dazu an, nochmals aus anderen Perspektiven die Themen des Tages Revue passieren zu lassen.

Fazit & Ausblick

Mit dem Titel „Bildung in bewegten Zeiten“ startete der Fachtag und entließ die Teilnehmenden einerseits mit der Gewissheit, durch Vernetzung und Wissenstransfer wie diesen die notwendige Ruhe für Entscheidungen und Maßnahmen des Bildungsmanagements aufzubringen zu können. Andererseits wurde auch diese REAB-Veranstaltung erneut eben deshalb als wertvoll gelobt, weil sie alle Beteiligten motiviert, ihre einzelnen Herausforderungen tatsächlich anzugehen. Das Vorbild und Good-Practice-Beispiel des gastgebenden Barnims inspirierte andere Städte und Kommunen, langfristig zu planen und Bildung als Daueraufgabe zu verstehen. Für die Gastfreundschaft und Verfügbarkeit, diesen Fachtag in Eberswalde auszurichten danken wir als REAB dem Landkreis Barnim sowie Renate Wolter und Michaela Göths für die langjährige Zusammenarbeit.

Material

Weiteres zum Thema Bildung

Format Fachtag

Das Veranstaltungsformat Fachtag veranstalten wir als REAB Brandenburg im zweijährigen Wechsel mit der Bundeskonferenz Bildungsmanagement. Mit dem Fachtag soll das Thema Bildung und seine Bedeutung in Brandenburg sowie die Arbeit der Bildungsbüros landesweit an Sichtbarkeit gewinnen. Weitere Ziele unserer größten Veranstaltung sind der Wissenstransfer (Theorie-Praxis und Vernetzung der Bildungspraxis) sowie die Erarbeitung von Handlungsstrategien in relevanten und aktuellen Themenfeldern.

Die Arbeit der Bildungsbüros in Brandenburg wird durch die Präsentation von Beispielen für die gesamte Bildungslandschaft in Brandenburg nutzbar gemacht. Dadurch erhalten Akteur*innen in den Kreisverwaltungen und Bildungsbüros Impulse aus Praxis und Wissenschaft.